La teoria Marxista poggia la sua forza sulla scienza... che ne valida la verità, e la rende disponibile al confronto con qualunque altra teoria che ponga se stessa alla prova del rigoroso riscontro scientifico... il collettivo di formazione Marxista Stefano Garroni propone una serie di incontri teorici partendo da punti di vista alternativi e apparentemente lontani che mostrano, invece, punti fortissimi di convergenza...

giovedì 17 aprile 2025

L'accumulazione originaria: perchè i ricchi sono ricchi - KARL MARX (2)

mercoledì 19 marzo 2025

La Prefazione alla "Fenomenologia dello spirito" di Hegel - Stefania Achella

sabato 23 novembre 2024

Hegel: la Filosofia del diritto. - Lucio Cortella

giovedì 19 settembre 2024

Storia della Filosofia - Lucio Cortella

sabato 25 febbraio 2023

La realtà da Marx alla Scuola di Francoforte - Roberto Mordacci

lunedì 7 novembre 2022

La Fenomenologia di Hegel - Francesco Valentini

venerdì 4 marzo 2022

TRA PROFESSIONE E VOCAZIONE: MODI DI FARE STORIA - Sergio Bologna

Vedi anche: I marxismi in Italia - Roberto Finelli

Prima lezione:

mercoledì 5 gennaio 2022

Critica, capitale e totalità - Roberto Finelli

Da: https://www.ospiteingrato.unisi.it - Roberto Finelli insegna Storia della filosofia all’Università di Roma Tre e dirige la rivista on-line “Consecutio (Rerum) temporum. Hegeliana. Marxiana. Freudiana” (http://www.consecutio.org)

Leggi anche: Globalizzazione, postmoderno e “marxismo dell’astratto” - Roberto Finelli

Il disagio della “totalità” e i marxismi italiani degli anni ’70* - Roberto Finelli

Panzieri, Tronti, Negri: le diverse eredità dell’operaismo italiano*- Cristina Corradi

Un bilancio dei marxismi italiani del Novecento*- Carla Maria Fabiani

“CRITICA” TRA HEGEL E MARX - Roberto Fineschi

Critica e totalità sono due categorie che entrano nella cultura moderna come intrecciate e inscindibili solo con la filosofia di Hegel.

Già Kant, com’è ben noto, aveva fatto della critica la modalità fondamentale di una filosofia che, rinunciando alle astrazioni di una metafisica ontologica dell’Essere o della Realtà Oggettiva, indagasse di fondo le strutture invarianti e trascendentali della soggettività. Ma è propriamente con Hegel che, a partire dalla tesi secondo cui «il vero è l’intero», la critica diventa fattore intrinseco della costruzione di una totalità, giacchè solo attraverso il progressivo autotoglimento di visioni fallaci e parziali si raggiunge la verità di un intero: attraverso cioè la dialettica dell’autocritica e dell’autocontraddizione in cui non può non cadere qualsiasi pretesa di un lato solo particolare o di una configurazione parziale di valore come l’intero. Il finito si toglie da sé medesimo, perché, non riuscendo alla fin fine a coincidere e a consistere solo con sé stesso, è costretto, per necessità interiore, a negarsi e a trapassare in altro.1 La critica qui, ancor più che in Kant, non rimanda più ad alcun osservatore o giudice esterno ma è il giudizio che la realtà stessa produce su sé medesima, in un’autonegarsi attraverso contraddizione, che dovrebbe garantire insieme verità del sapere ed emancipazione dell’agire. Solo che Hegel per dare continuità ai diversi passaggi dialettici ha dovuto forzare, almeno a mio avviso, la natura della negazione, assolutizzandola e ipostatizzandola, fino ad estremizzarla in un purissimo negativo, che non nega alcunché di determinato fuori di sé, ma alla fine null’altro che il proprio negare. Estenuando, con ciò, il nesso fondamentale genialmente istituito tra critica e totalità nella chiusura, invece, di una metafisica immanente del nulla/negazione.

martedì 21 dicembre 2021

Critica economica della riforma della scuola - Emiliano Brancaccio

sabato 20 novembre 2021

"Il Sessantotto e la filosofia" - Roberto Finelli

Leggi anche: Il disagio della “totalità” e i marxismi italiani degli anni ’70* - Roberto Finelli

"Da Marx al post-operaismo" - Marco Cerotto

Un bilancio dei marxismi italiani del Novecento*- Carla Maria Fabiani

Il marxismo e lo Stato. Un dibattito italiano 1975-1976 - Carla Maria Fabiani

Da Marx a Marx? Un bilancio dei marxismi italiani del Novecento - Riccardo Bellofiore

La "Storia del marxismo" curata da Stefano Petrucciani* - Con una lettura di Roberto Finelli

Panzieri, Tronti, Negri: le diverse eredità dell’operaismo italiano*- Cristina Corradi

Hegel e noi - Norberto Bobbio

Vedi anche: I marxismi in Italia - Roberto Finelli

Karl Marx, "Il Capitale" - Roberto Finelli

Operazione Bluemoon - Eroina di Stato

lunedì 16 agosto 2021

Riconoscimento, conflitto, intersoggettività. Attualità di un paradigma filosofico

sabato 10 luglio 2021

LO STATO DELLE COSE. Produzione, riproduzione e uso dei saperi nell’era del digitale.

Social? Soggetti in rete, oggetti nella realtà - Paolo Ercolani

L'impatto delle tecnologie sul lavoro - Renato Curcio

Alienazione e rivoluzione (digitale) - Enrico Donaggio

La grande migrazione online: costi e opportunità - Juan Carlos De Martin

martedì 15 giugno 2021

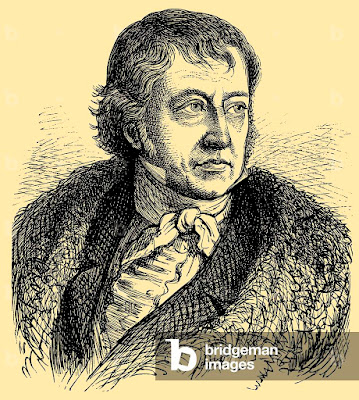

Hegel e noi - Norberto Bobbio

Da: https://www.iisf.it/index.php - Norberto Bobbio (Torino, 18 ottobre 1909 – Torino, 9 gennaio 2004) è stato un filosofo, giurista, politologo, storico e senatore a vita italiano.

Leggi anche: "DEMOCRAZIA" - Norberto Bobbio

Il marxismo e lo Stato. Un dibattito italiano 1975-1976 - Carla Maria Fabiani

FRANCESCO VALENTINI, SOLUZIONI HEGELIANE* - Carla Maria Fabiani

HEGEL IN URSS. HEGELISMO E RICEZIONE DI HEGEL NELLA RUSSIA SOVIETICA - Valeria Finocchiaro

La crisi marxista del Novecento: un’ipotesi d’interpretazione*- Stefano Garroni

«Parlare di Hegel e soprattutto parlarne a Napoli è sempre e solamente difficile. La filosofia di Hegel […] è una specie di pozzo senza fondo in cui più si scava, più ci si accorge che non si è arrivati al fondo. Proprio in questi giorni, rimettendo a posto molti appunti che ho preso su Hegel in questi anni, centinaia e centinaia di foglietti sparsi, leggendo e rileggendo alcune cose scritte soprattutto in questi ultimi tempi, ho avuto la netta impressione di dover ricominciare dal principio, quasi come se non me fossi mai occupato, quasi come uno scolaretto che deve sempre ricominciare.»

N. Bobbio, "Hegel e noi", lezione tenuta presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici il 19/04/1982.

Trovate qui tutte le lezioni di Bobbio:

Lezione del 24 aprilevenerdì 4 giugno 2021

Hegel, la storia universale della libertà - Salvatore Natoli

Vedi anche: Dall’essere all’idea. Le articolazioni decisive della "Logica" di Hegel - Paolo Vinci

LA LEGGE LA LIBERTA' LA GRAZIA - Remo Bodei, Antonio Delogu

Hegel: lo Stato perfetto (e la spina di Marx) FILOSOFIA E VITA PUBBLICA - Fulvio Papi

Leggi anche: SULLA VORREDE HEGELIANA - Stefano Garroni

Da Hegel a Marx: fenomenologia dello Stato moderno capitalistico - Carla Maria Fabiani

Il lato inquieto dello spirito. Osservazioni su alcuni momenti della filosofia dello spirito jenese di Hegel [1] - Carla Maria Fabiani

“CRITICA” TRA HEGEL E MARX - Roberto Fineschi

NOTE SUI SIGNIFICATI DI “LIBERTÀ” nei Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel*- Vladimiro Giacché**

HEGEL - IL SISTEMA - Antonio Gargano

Danaro, lavoro, macchine in Hegel - Remo Bodei

giovedì 29 aprile 2021

Repubblica di Platone - Giuseppe Cambiano

lunedì 12 aprile 2021

Il lato inquieto dello spirito. Osservazioni su alcuni momenti della filosofia dello spirito jenese di Hegel [1] - Carla Maria Fabiani

Da: http://www.dialetticaefilosofia.it - Carla Maria Fabiani, Università del Salento. Department of Humanities - dialettica.filosofia - FRANCESCO-VALENTINI

Vedi anche: Dall’essere all’idea. Le articolazioni decisive della "Logica" di Hegel - Paolo Vinci

A partire da Hegel - G. Cantillo - F. Li Vigni

Leggi anche: L’ineffabile, l’anima e l’origine. Una riflessione sul Geist hegeliano - Carla Maria Fabiani

- Breve introduzione ai Lineamenti della Filosofia del Diritto di Hegel - Carla Maria Fabiani

Il riconoscimento in Hegel - Carla Maria Fabiani

DIALETTICA DELL'ILLUMINISMO di Adorno e Horkheimer - Carla Maria Fabiani

Da Hegel a Marx: fenomenologia dello Stato moderno capitalistico - Carla Maria Fabiani

Hegel e il mondo dell’astratto*- Carla Maria Fabiani

[1] Il male è il niente in sé, il puro sapere di sé – quest’inferno dell’uomo chiuso in se stesso [2] Lo spirito, in quanto assoluto spirito etico, è essenzialmente come il negativo infinito, il togliere la natura in cui esso è divenuto a sé un che di altro, il porre la natura come se stesso, e poi l’assoluto godimento di se stesso, giacché ha ripreso in sé la natura [3].

1. Da dove sorge lo spirito. La sua prima natura

Lo spirito sorge dalla natura: e più precisamente si presenta, in questi due corsi di lezioni tenute da Hegel a Jena tra il 1803-04 e il 1805-06, come l’elemento etereo della coscienza che si emancipa dalla determinazione meramente organica e particolaristica del mondo animale-terrestre. Lo spirito è coscienza, proprio in quanto interiorizza le infinite distinzioni – o le singolarità dell’uno numerico come le chiama Hegel – del mondo animale; le interiorizza concependole. «Questo concetto dello spirito è ciò cui si dà il nome di coscienza» [4].

Lo spirito si chiama coscienza; ma a cosa esattamente pensiamo quando diciamo, appunto, coscienza? Al sorgere del mondo umano, al suo levarsi, alla sua preistoria; alla fenomenologia dello spirito umano, il quale, certo, si innalza sul mondo animale dal quale pure proviene, poiché lo comprende (e non viceversa), ne comprende la precipua infinità, interiorizzandola, smaterializzandola nell’etere della sua coscienza.

«[La coscienza] è l’essere uno della distinzione che è e della distinzione tolta [aufgehobenen].» [5] Hegel considera due piani della medesima realtà: natura (mondo animale) e spirito (mondo dell’uomo).

Nel mondo animale la singolarità-alterità è irriducibile e costitutiva (ci troviamo di fronte a una serie infinita di molti uno numerici, di individui giustapposti), è l’essenza stessa di questo mondo: l’animale è così e non altrimenti. L’uomo invece è così e altrimenti: è un singolo che pensa la sua singolarità. Esso è la distinzione e al contempo il superamento della distinzione: questo processo avviene nell’elemento etereo della coscienza, nel pensiero. Questo processo è lo spirito, ossia l’uomo che si concepisce; ma ciò non vuol dire che l’uomo non sia anche e innanzitutto animale, natura organica, natura in genere, terra, ecc. Ciò vuol dire semplicemente che il mondo dell’uomo si distingue dal mondo animale (l’essere uno della distinzione che è) superando proprio la fissità della distinzione che caratterizza quel mondo (la distinzione tolta).

sabato 3 aprile 2021

Dall’essere all’idea. Le articolazioni decisive della "Logica" di Hegel - Paolo Vinci

Seconda parte:

sabato 20 febbraio 2021

RIVOLUZIONE DIGITALE - Roberto Finelli e Pietro Montani in dialogo.

Social? Soggetti in rete, oggetti nella realtà - Paolo Ercolani

Alienazione e rivoluzione (digitale) - Enrico Donaggio

mercoledì 17 febbraio 2021

L’ineffabile, l’anima e l’origine. Una riflessione sul Geist hegeliano - Carla Maria Fabiani

Da: https://mondodomani.org/dialegesthai - Carla Maria Fabiani, Università del Salento. Department of Humanities - dialettica.filosofia - FRANCESCO-VALENTINI

Leggi anche: Il tema hegeliano del "riconoscimento". - Stefano Garroni

Studio su Hegel: Filosofia, Storia, Etica - Stefano Garroni

HEGEL, SCIENZA DELLA LOGICA (1812)

Vedi anche: Hegel: Fenomenologia dello spirito. La questione ontologica della "cosa stessa" - Remo Bodei

- La conversazione cadde sulla dialettica. “In fondo — disse Hegel — la dialettica non è altro che lo spirito di contraddizione [Widerspruchsgeist], regolato e metodicamente coltivato, insito in ogni uomo; uno spirito che celebra la sua grandezza nella distinzione tra il vero e il falso [Unterscheidung des Wahren vom Falschen].” “Purché — intervenne Goethe — questa capacità e queste arti dello spirito non siano così spesso male impiegate e utilizzate per rendere vero il falso e falso il vero.” “Certo — ribatté Hegel — questo succede, ma soltanto ad uomini che hanno lo spirito malato [die geistig krank sind].” - [J.P. Eckermann, Colloqui con Goethe, 18 ottobre 1827].

1. Ineffabile e Anima in alcuni testi di Hegel

Consideriamo qui alcuni testi ‘anomali’ della produzione hegeliana: l’Antropologia, la prima parte dello spirito soggettivo della Grande Enciclopedia del 18301 e le Vorlesungen über die Ästhetik, raccolte e pubblicate da H. Gustav Hotho (1836-38 e poi 1842).2 L’anomalia consiste nel prendere come base filologica del nostro intervento testi in gran parte non pubblicati dall’autore: l’Estetica, per es., è frutto di una sistemazione da parte di Hotho di appunti e manoscritti di Hegel e dei suoi allievi senza distinzione e con forzature (ormai ampiamente riconosciute) operate sui testi di lezione per garantire un impianto organico dell’opera a stampa; l’Antropologia è un testo corposo e degno di nota solo a patto che si leggano le Aggiunte, cioè quelle note ai singoli paragrafi, non pubblicate dall’autore, ma frutto anch’esse di appunti e/o manoscritti di lezione.3

Lavorare principalmente su testi non pubblicati da Hegel, tuttavia, non può essere considerato anomalo, visto che la maggior parte della critica più recente sta operando proprio in questa direzione.4 L’anomalia allora si sposta dal piano strettamente filologico a quello filosofico e di contenuto. Come e perché tenere insieme e leggere insieme l’Estetica e l’Antropologia.

La nostra proposta, al riguardo, è quella di articolare una nozione hegeliana che compare nell’incipit della Logica: unsagbar, tradotto come indicibile o ineffabile:

S’intende, o si opina [Man meint], che l’essere sia anzi l’assoluto Altro che il nulla, e niente è più chiaro che la loro assoluta differenza, e niente sembra più facile, che di poterla assegnare. Ma è altrettanto facile convincersi che ciò è impossibile e che cotesta differenza è ineffabile [unsagbar].5

È qui che Hegel pone il problema del Cominciamento, a cui è connessa tutta la trattazione della monotriade Essere-Nulla-Divenire.