In un'interessante

lezione Federico Martino ha ricostruito la storia dei diritti umani, mostrando

la stretta relazione che essi intrattengono con l'individualismo occidentale e

con il costituirsi della borghesia. Tale legame di classe ostacola però la loro

efficace applicazione.

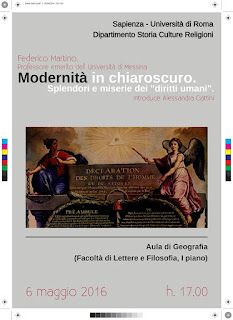

Il passato 6 maggio Federico Martino, storico

del diritto e professore emerito dell'Università di Messina, ha tenuto

un'interessante lezione sui diritti umani, il cui titolo coincide

con quello del presente articolo. La lezione è stata tenuta nell'ambito del

corso di Antropologia culturale, disciplina il cui oggetto precipuo è

rappresentato dallo studio delle differenze tra le forme di vita sociale che si

sono succedute nella storia e che coesistono nella società contemporanea, sia

pure ormai inserite in un unico sistema politico-economico profondamente

conflittuale. In ambito antropologico l'indagine sulle differenze è sempre

accompagnata dalla riflessione sulla possibilità di individuare un denominatore

comune che possa fungere da elemento di raccordo tra le diversità che, in

seguito ai processi migratori degli ultimi decenni, costellano la nostra vita

quotidiana.

Federico Martino ha esordito indicando quali erano i

presupposti metodologici a cui si richiamava per illustrare sia pure rapidamente

la storia di tali principi fondativi della nostra forma di organizzazione

sociale, rimarcando al contempo le criticità che sono strettamente connesse

alla loro applicazione, assai spesso ispirata alla volontà di ingerenza ed

espansione.

Tali presupposti metodologici sono stati individuati in

questi tre assunti: 1) la storia è sempre storia contemporanea, nel senso che

lo studioso parte dai problemi dell'oggi per riflettere sul passato, pur

rifuggendo da una prospettiva riduzionistica che leggerebbe quest'ultimo come

mera anticipazione dell'attuale; 2) le idee scaturiscono dalle relazioni

sociali tra gli uomini, le quali si fondando sui rapporti di produzione, e al

tempo stesso le prime interagiscono dialetticamente con tale dimensione; 3) ogni

forma di comprensione storica studia i fenomeni nella loro specificità e

particolarità, ma si pone anche l'obiettivo di inquadrarli in categorie di

carattere più generale; in questo senso lo studioso non si limita ad osservare

il singolo albero strappandolo dalla foresta, ossia dal quadro generale nel

quale esso si colloca.

Fatte queste premesse Martino ha letto un passo assai

significativo della Dichiarazione di indipendenza dalla Gran Bretagna delle 13

colonie statunitensi scritta da Thomas Jefferson nel 1776, e che rappresenta un

buon condensato del nucleo fondamentale dei diritti umani così come ancora oggi

in larga parte sono intesi. Così scrive Jefferson: “Noi riteniamo che le

seguenti verità siano di per se stesse evidenti; che tutti gli uomini siano stati

creati uguali, che essi sono stati dotati dal loro creatore di alcuni diritti

inalienabili, che fra questi sono la Vita, la Libertà, e la ricerca della

Felicità; che allo scopo di garantire questi diritti sono creati fra gli uomini

i Governi; che ogni qual volta una qualsiasi forma di Governo tende a negare

tali fini, è Diritto del Popolo modificarlo o distruggerlo, e creare un nuovo

Governo, che si fondi su quei principi e che abbia i propri poteri ordinati in

quella guisa che gli sembri più idoneo al raggiungimento della sua sicurezza e

felicità” [1] (Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America).