La teoria Marxista poggia la sua forza sulla scienza... che ne valida la verità, e la rende disponibile al confronto con qualunque altra teoria che ponga se stessa alla prova del rigoroso riscontro scientifico... il collettivo di formazione Marxista Stefano Garroni propone una serie di incontri teorici partendo da punti di vista alternativi e apparentemente lontani che mostrano, invece, punti fortissimi di convergenza...

mercoledì 29 aprile 2015

Marx e Engels: Il Manifesto del Partito Comunista - Antonio Gargano

la concezione materialistica della storia

https://www.marxists.org/italiano/marx-engels/1848/manifesto/index.htm

Frammenti di un'intervista ad Amadeo Bordiga:

https://www.youtube.com/watch?v=UiMVz-KtKCw

martedì 28 aprile 2015

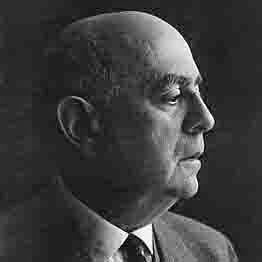

Il Capitale come Feticcio Automatico e come Soggetto, e la sua costituzione: sulla (dis)continuità Marx-Hegel - Riccardo Bellofiore

...possiamo dire che il punto di vista del ‘padrone’ – secondo cui è il capitale a essere produttivo – non è soltanto un punto di vista soggettivo. Corrisponde a come stanno le cose realmente: almeno fino a quando i lavoratori sono un ingranaggio nel meccanismo, e dunque fino a quando la forza-lavoro viene convertita senza problemi in lavoro vivo. Ma il punto di vista scientifico e rivoluzionario di Marx è che è possibile provare che quella ‘verità’ borghese è nondimeno falsa, socialmente e politicamente. Lo si può fare solo se si parte da un punto di vista che esprime un’altra realtà: quella secondo cui il capitale è il prodotto del lavoro vivo, che a sua volta non è nient’altro che l’attività dei portatori viventi di forza lavoro.

In questo articolo mi interrogherò sul rapporto di continuità/discontinuità tra Marx e Hegel. Inizierò con una rassegna personale idiosincratica delle posizioni più importanti che hanno influenzato la mia posizione. A seguire, prima ricorderò le critiche principali di Marx a Hegel, poi alcuni momenti del vivace dibattito all’interno dell’International Symposium on Marxian Theory (ISMT). Sosterrò quindi che è proprio l’idealismo assoluto di Hegel che ha reso il filosofo di Stoccarda così importante per la comprensione del ‘rapporto di capitale’. Lo farò ricordando la lettura, a suo modo hegeliana, che Colletti dà del valore di Marx a cavallo tra anni Sessanta e Settanta. Userò pure il rimando a Backhaus e alla sua dialettica della forma di valore, e a Rubin e alla sua interpretazione del lavoro astratto, autori che aiutano ad approfondire il discorso di Colletti in una prospettiva a mio parere convergente.

"Il processo lavorativo è un processo fra cose che il capitalista ha comprato, fra cose che gli appartengono. Il prodotto di questo processo gli appartiene, perciò, proprio allo stesso modo in cui gli appartiene il prodotto del processo di fermentazione che avviene nella sua cantina.” (Marx MEOC XXXI, p. 205).

In questo articolo mi interrogherò sul rapporto di continuità/discontinuità tra Marx e Hegel. Inizierò con una rassegna personale idiosincratica delle posizioni più importanti che hanno influenzato la mia posizione. A seguire, prima ricorderò le critiche principali di Marx a Hegel, poi alcuni momenti del vivace dibattito all’interno dell’International Symposium on Marxian Theory (ISMT). Sosterrò quindi che è proprio l’idealismo assoluto di Hegel che ha reso il filosofo di Stoccarda così importante per la comprensione del ‘rapporto di capitale’. Lo farò ricordando la lettura, a suo modo hegeliana, che Colletti dà del valore di Marx a cavallo tra anni Sessanta e Settanta. Userò pure il rimando a Backhaus e alla sua dialettica della forma di valore, e a Rubin e alla sua interpretazione del lavoro astratto, autori che aiutano ad approfondire il discorso di Colletti in una prospettiva a mio parere convergente.

Presenterò a questo punto la mia posizione personale. Il movimento che va dalla merce al denaro, e poi al capitale, deve essere inteso come un doppio movimento. Il primo movimento, più evidente ne Il Capitale, ricostruisce la ‘circolarità’ del Capitale come Feticcio Automatico e come Soggetto. È qui che per Marx è stato massimamente utile il metodo ‘idealistico’ di Hegel e il circolo del ‘presupposto-posto’. Il secondo movimento, sotterraneo ne Il Capitale, è un movimento ‘lineare’, e fonda tutto il discorso marxiano nella lotta di classe nella produzione come momento ‘dominante’ della totalità capitalistica. È qui che incontriamo la rottura radicale di Marx con Hegel, e comprendiamo la fondazione materialistica della critica dell’economia politica.

http://www.consecutio.org/2013/10/il-capitale-come-feticcio-automatico-e-come-soggetto-e-la-sua-costituzione-sulla-discontinuita-marx-hegel/

http://www.consecutio.org/2013/10/il-capitale-come-feticcio-automatico-e-come-soggetto-e-la-sua-costituzione-sulla-discontinuita-marx-hegel/

lunedì 27 aprile 2015

Storia patria - Aristide Bellacicco

Sissignore, ho ordinato io al ragazzo di salire sull’albero. Certo, mi scusi. Gliel’ho solo chiesto, non era un vero e proprio ordine. Era poco più di un bambino, sì.

Naturalmente, signore. Sapevo perfettamente che il nemico era a non più di cinque o seicento metri. Stavano fra gli alberi lungo il fiume. Bè, no. Voglio dire, non avevo mandato ricognitori in avanscoperta. Era troppo rischioso. Non potevo permettermi altre perdite.

Ho capito, signore, ma il fatto che lo sapessi non significa che ne fossi assolutamente sicuro.

E’ vero, prima ho detto che lo sapevo “perfettamente”, ma si trattava in realtà di un…di una intuizione, ecco. Faccio notare però che ero nel giusto. In effetti, il nemico era proprio lì.

Con tutto il rispetto, signore, prima di chiedere rinforzi desideravo avere qualche certezza in più. Non mi sembrava il caso di scomodare l’artiglieria per niente. Potevano anche essersi spostati. In fondo, l’ultimo avvistamento risaliva a parecchie ore prima.

Ah, non lo so. Potevano aver guadato il fiume, che in quel punto è basso, oppure potevano essersi spostati più giù lungo la fila degli alberi, rimanendo al coperto. La fanteria nemica sa il fatto suo, signore. Guai a sottovalutarla. Sono dei diavoli, quelli lì, dei maledetti diavoli, se mi passa l’espressione.

Nossignore, non ho mai pensato di ritirarmi. Perché avrei dovuto farlo? Fino a prova contraria, eravamo perfettamente in grado di tenere la posizione. Dipendeva solo dall’entità della forza nemica, e su questo non avevo informazioni tali da…Sissignore, lo terrò presente. No, mi creda, non è mia abitudine esporre gli uomini a rischi inutili o sproporzionati. Ma non ho nemmeno simpatia per gli eccessi di prudenza. La mia opinione è che spesso la troppa prudenza nasconda la codardia.

In coscienza, signore, credo di essermi comportato come qualsiasi altro comandante al mio posto. Non ho nulla da rimproverarmi. Certo, sono addolorato per il ragazzo. Per il bambino, sì.

Nossignore, su questo punto mi permetto di dissentire. Quelle informazioni erano assolutamente vitali. Indispensabili, direi, dal punto di vista tattico. Non avevo scelta. Grazie, signore, ero certo che avrebbe concordato su questo punto.

Naturalmente. Certo, il giornalista era lì. Certo che lo sapevo, era con noi dall’inizio dell’operazione. Con tutto il rispetto, signore, ma è lo Stato Maggiore che…certo, mi rendo conto. L’informazione, capisco benissimo. Assolutamente no, signore. La mia non era una critica. Solo un’osservazione.

E’ che poi succedono queste cose, capisce? Chiedo scusa, signore. Ma no, non volevo mettere in dubbio la sua intelligenza, ci mancherebbe altro. Lo so che capisce.

Però adesso abbiamo un problema mi pare. C’è quella foto su tutti i giornali. E c’è anche il mio nome e, mi scusi, anche il suo.

No, mi lasci dire la prego. Sono interessato quanto lei a fare in modo che questa faccenda si risolva senza troppi strascichi. A questo proposito vorrei rispettosamente esporre una mia idea. Grazie, signore. Molto sinteticamente, sì.

Vede, quel ragazzo, va bene, quel bambino, non è che avesse proprio tutte le carte in regola. Era un viet e collaborava con noi. Nossignore, su questo punto dobbiamo tenere duro. Sono tutti viet, laggiù. Al massimo, fanno finta di non esserlo quando gli conviene o quando hanno troppa paura.

Nella fattispecie, signore, direi il secondo caso. Aveva molta paura di noi, e lo credo bene. Per questo ha accettato di salire su quel dannato albero. Bene, cosa pensa che gli avrebbero fatto i suoi se l’avessero saputo? Altro che una fucilata e via. L’avrebbero cosparso di benzina e gli avrebbero dato fuoco un po’ alla volta. Quella non è gente che scherza, signore, non debbo mica insegnarglielo io, questo. E vede, dal loro punto di vista, avrebbero avuto ragione. Quel ragazzo, va bene, bambino, era, in senso oggettivo voglio dire , bè, era un traditore. Come altro lo si può considerare? Se uno di nostri avesse fatto la stessa cosa, non si sarebbe salvato dal plotone di esecuzione, penso. Naturalmente, signore, è ovvio. Ed è altrettanto ovvio per quello lì. Era un traditore e ha avuto il fatto suo. Ecco la linea che a mio avviso dobbiamo tenere. Senza farci ricattare da facili sentimentalismi o dalla propaganda umanitaria. I bambini sono uomini, signore. E’ solo questione di tempo. Quello lì non sarebbe andato bene per nessuno, né per noi né per i viet. Quella razza lì fa solo danno. I traditori e i codardi, voglio dire.

I viet uccidono un traditore di dodici anni: questo, a mio parere, sarebbe un buon titolo. Sono sicuro che la gente saprebbe giudicare con mente lucida.

In fondo, i nostri muoiono a decine, e molti sono poco più che ragazzi. Dobbiamo battere su questo punto, mi dia retta.

Ma certo, signore. Naturalmente. Sul piano umano dispiace anche a me, è ovvio.

Ma non è con l’umanità che si vincono le guerre. Certo, signore. Purtroppo.

E’ vero, prima ho detto che lo sapevo “perfettamente”, ma si trattava in realtà di un…di una intuizione, ecco. Faccio notare però che ero nel giusto. In effetti, il nemico era proprio lì.

Con tutto il rispetto, signore, prima di chiedere rinforzi desideravo avere qualche certezza in più. Non mi sembrava il caso di scomodare l’artiglieria per niente. Potevano anche essersi spostati. In fondo, l’ultimo avvistamento risaliva a parecchie ore prima.

Ah, non lo so. Potevano aver guadato il fiume, che in quel punto è basso, oppure potevano essersi spostati più giù lungo la fila degli alberi, rimanendo al coperto. La fanteria nemica sa il fatto suo, signore. Guai a sottovalutarla. Sono dei diavoli, quelli lì, dei maledetti diavoli, se mi passa l’espressione.

Nossignore, non ho mai pensato di ritirarmi. Perché avrei dovuto farlo? Fino a prova contraria, eravamo perfettamente in grado di tenere la posizione. Dipendeva solo dall’entità della forza nemica, e su questo non avevo informazioni tali da…Sissignore, lo terrò presente. No, mi creda, non è mia abitudine esporre gli uomini a rischi inutili o sproporzionati. Ma non ho nemmeno simpatia per gli eccessi di prudenza. La mia opinione è che spesso la troppa prudenza nasconda la codardia.

In coscienza, signore, credo di essermi comportato come qualsiasi altro comandante al mio posto. Non ho nulla da rimproverarmi. Certo, sono addolorato per il ragazzo. Per il bambino, sì.

Nossignore, su questo punto mi permetto di dissentire. Quelle informazioni erano assolutamente vitali. Indispensabili, direi, dal punto di vista tattico. Non avevo scelta. Grazie, signore, ero certo che avrebbe concordato su questo punto.

Naturalmente. Certo, il giornalista era lì. Certo che lo sapevo, era con noi dall’inizio dell’operazione. Con tutto il rispetto, signore, ma è lo Stato Maggiore che…certo, mi rendo conto. L’informazione, capisco benissimo. Assolutamente no, signore. La mia non era una critica. Solo un’osservazione.

E’ che poi succedono queste cose, capisce? Chiedo scusa, signore. Ma no, non volevo mettere in dubbio la sua intelligenza, ci mancherebbe altro. Lo so che capisce.

Però adesso abbiamo un problema mi pare. C’è quella foto su tutti i giornali. E c’è anche il mio nome e, mi scusi, anche il suo.

No, mi lasci dire la prego. Sono interessato quanto lei a fare in modo che questa faccenda si risolva senza troppi strascichi. A questo proposito vorrei rispettosamente esporre una mia idea. Grazie, signore. Molto sinteticamente, sì.

Vede, quel ragazzo, va bene, quel bambino, non è che avesse proprio tutte le carte in regola. Era un viet e collaborava con noi. Nossignore, su questo punto dobbiamo tenere duro. Sono tutti viet, laggiù. Al massimo, fanno finta di non esserlo quando gli conviene o quando hanno troppa paura.

Nella fattispecie, signore, direi il secondo caso. Aveva molta paura di noi, e lo credo bene. Per questo ha accettato di salire su quel dannato albero. Bene, cosa pensa che gli avrebbero fatto i suoi se l’avessero saputo? Altro che una fucilata e via. L’avrebbero cosparso di benzina e gli avrebbero dato fuoco un po’ alla volta. Quella non è gente che scherza, signore, non debbo mica insegnarglielo io, questo. E vede, dal loro punto di vista, avrebbero avuto ragione. Quel ragazzo, va bene, bambino, era, in senso oggettivo voglio dire , bè, era un traditore. Come altro lo si può considerare? Se uno di nostri avesse fatto la stessa cosa, non si sarebbe salvato dal plotone di esecuzione, penso. Naturalmente, signore, è ovvio. Ed è altrettanto ovvio per quello lì. Era un traditore e ha avuto il fatto suo. Ecco la linea che a mio avviso dobbiamo tenere. Senza farci ricattare da facili sentimentalismi o dalla propaganda umanitaria. I bambini sono uomini, signore. E’ solo questione di tempo. Quello lì non sarebbe andato bene per nessuno, né per noi né per i viet. Quella razza lì fa solo danno. I traditori e i codardi, voglio dire.

I viet uccidono un traditore di dodici anni: questo, a mio parere, sarebbe un buon titolo. Sono sicuro che la gente saprebbe giudicare con mente lucida.

In fondo, i nostri muoiono a decine, e molti sono poco più che ragazzi. Dobbiamo battere su questo punto, mi dia retta.

Ma certo, signore. Naturalmente. Sul piano umano dispiace anche a me, è ovvio.

Ma non è con l’umanità che si vincono le guerre. Certo, signore. Purtroppo.

giovedì 23 aprile 2015

Come collegarsi a Marx* - Stefano Garroni

*Da "Tracciati dialettici (Note di politica e cultura)" Stefano Garroni, Edizioni Kappa

(a) contrazione dello spazio d'analisi,

(b) specificazione delle forme della dialettica.

Marx conserva la nozione - d'origine hegeliana - di 'totalità' ma, per così dire, 'contrae, riduce' lo spazio della sua analisi, l'universo della sua applicazione: non più la totalità dell'esperienza umana, ma si quella 'regione' tradizionalmente studiata dall'economia politica.

In questo modo, Marx riguadagna la possibilità di distinguere il 'mondo' (le strutture del modo di produzione) dal 'soggetto' (l'uomo che vive nelle condizioni disegnate dal modo di produzione). Ed anche riguadagna la possibilità di un rapporto 'pratico' dell'uomo verso il mondo. [...]

Se l'oggetto dell'analisi è determinato, circoscritto, anche la sua dialettica sarà tale e le forme di pensiero adeguate a pensarla - anch'esse - dovranno essere 'certe' forme 'non' generalizzabili (non riducibili a frasi, come dicevano sia Marx che Engels e Lenin)."

mercoledì 22 aprile 2015

Adorno e la dialettica* - Stefano Garroni

*Da "Tracciati dialettici (Note di politica e cultura)" Stefano Garroni, Edizioni Kappa

"se si facesse questione di cose, piuttosto che di parole o di semplici nomi delle cose,non sarebbe molto facile stabilire in che consista l'essenziale e precisa differenza tra un uomo e una bestia..."

(J. Locke, Saggio sull'intelligenza umana. Primo abbozzo, Bari Laterza)

"se si facesse questione di cose, piuttosto che di parole o di semplici nomi delle cose,non sarebbe molto facile stabilire in che consista l'essenziale e precisa differenza tra un uomo e una bestia..."

(J. Locke, Saggio sull'intelligenza umana. Primo abbozzo, Bari Laterza)

domenica 19 aprile 2015

Il capitale monopolistico di Baran e Sweezy e la teoria marxiana del valore - CLAUDIO NAPOLEONI - (Testo a cura di Riccardo Bellofiore)

1.Introduzione

Lo

scritto che viene pubblicato di seguito[vedi qui]

(Napoleoni, 2015) è la trascrizione di una lezione del 12 marzo 1973

tenuta da Claudio Napoleoni nel corso di Politica economica e

finanziaria1.

Oggetto della lezione è il commento del libro di Paul Baran e Paul

Sweezy, Il

capitale monopolistico,

da poco pubblicato negli Stati Uniti (1966) e subito tradotto in

italiano da Einaudi (1968)2.

L’interpretazione

fornita da Napoleoni ha più di un motivo di originalità e potrà

risultare per molti versi sorprendente. L’economista italiano era

impegnato allora in un’originale ripresa critica di Marx che faceva

asse proprio sui suoi aspetti più controversi, la teoria del

valore-lavoro e la teoria della crisi, temi su cui il contributo di

Sweezy era stato fondamentale. Ciò non di meno egli si distacca

dalla usuale critica marxista al libro di Baran e Sweezy, secondo cui

i due autori si sarebbero collocati fuori e contro la teoria del

valore-lavoro3.

Sorprendente

era peraltro la stessa struttura del corso di Politica economica e

finanziaria in cui quella lezione fu pronunciata. I corsi del

1971-1972 e del 1972-1973 avevano come titolo “La realizzazione del

plusvalore e la politica economica nelle economie capitalistiche

moderne”. In quel che segue faremo soprattutto riferimento alla

lezione del 12 maggio 1973 che si può leggere alle pagine 41-51 di

questo fascicolo. Un corso dove l’esposizione della macroeconomia

neoclassica e keynesiana (lungo linee non molto distanti da una

avvertita sintesi neoclassica, come la si leggeva nella prima

edizione del bel manuale di Gardner Ackley (1971) adottato da

Napoleoni, e come peraltro si poteva già ricavare dalle voci

del Dizionario

di economia politica che

aveva curato4,

come da qualsiasi altro scritto dell’economista abruzzese sul tema)

veniva proseguita dalla discussione approfondita del dibattito sulla

teoria della crisi nel marxismo (da Marx a Lenin, da Tugan

Baranowskij a Rosa Luxemburg). Si adottavano inoltre come letture

chiave testi così distanti nel marxismo come il Capitale

monopolistico di

Baran e Sweezy e il Marx

e Keynes di

Paul Mattick (1972).

Non

si trattava, come dirò, di un esercizio puramente teorico. Si può

dimostrare che il dialogo con Baran e Sweezy entrò direttamente (ed

esplicitamente) a definire l’interpretazione del capitalismo

monopolistico data da Napoleoni, così come il confronto con Mattick

– che qui non verrà però considerato, per limiti di spazio –

contribuiva anch’esso alla spiegazione dell’ascesa e della crisi

dello sviluppo post-bellico (la fase che oggi va sotto l’etichetta,

non molto appropriata, di les

trentes glorieuses)

da parte dell’economista abruzzese.

Per

consentire una comprensione adeguata della lezione di Napoleoni, in

queste pagine introduttive procederò a ricostruire per sommi capi

alcuni momenti salienti del dialogo di Napoleoni con Sweezy, per poi

mostrare come elementi della sua lettura del Capitale

monopolistico,

allora del tutto spiazzanti, siano stati confermati dalla

recentissima pubblicazione di pagine inedite dei due marxisti

statunitensi. Farò riferimento alla sezione sul capitale

monopolistico contenuta nella voce “Capitale” dell’Enciclopedia

Europea della

Garzanti nel 1976, mai più ripubblicata5.

Chiuderò con alcune considerazioni personali sulla ‘inattuale’

rilevanza della riflessione di Napoleoni e Sweezy su questi temi.

sabato 18 aprile 2015

Il nuovo accordo di libero scambio transatlantico. Le conseguenze sociali e ambientali del TAFTA o TTIP - Gabriella Giudici

"Vi racconto un

aneddoto. Un paese dell’America Latina mi ha consultato prima di firmare un

accordo di libero scambio con gli Stati Uniti. Gli ho detto che ci sono un paio

di problemi. Si può firmare un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti,

ma un onesto accordo di libero scambio consisterebbe in tre pagine:

"Vi racconto un

aneddoto. Un paese dell’America Latina mi ha consultato prima di firmare un

accordo di libero scambio con gli Stati Uniti. Gli ho detto che ci sono un paio

di problemi. Si può firmare un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti,

ma un onesto accordo di libero scambio consisterebbe in tre pagine:

-noi eliminiamo le

nostre tariffe doganali e voi le vostre,

-noi eliminiamo le

nostre barriere non tariffarie e voi le vostre,

-noi eliminiamo i nostri

sussidi (sussidi all’agricoltura e cose simili, ndt) e voi i vostri.

Gli Stati Uniti non

sono interessati a un accordo di libero scambio, voglio che sia ben chiaro, gli

Stati Uniti vogliono un patto di gestione del commercio, gestione per gli

interessi particolari degli Stati Uniti, e nemmeno nell’interesse dei cittadini

americani, questo voglio che sia ben chiaro." (Joseph

Stiglitz)

mercoledì 15 aprile 2015

CRISI E CENTRALIZZAZIONE DEL CAPITALE FINANZIARIO - Emiliano Brancaccio, Orsola Costantini, Stefano Lucarelli

Secondo la concezione mainstream della politica monetaria,

il banchiere centrale tenderebbe a seguire una “regola ottima” che lo induce a

calibrare i tassi di interesse in funzione dell’obiettivo di garantire la

stabilità dell’inflazione e del reddito intorno al cosiddetto equilibrio

“naturale” (Taylor, 1993). Sulla base di una impostazione alternativa è

possibile invece mostrare che la banca centrale segue una regola che le

attribuisce un compito diverso: intervenire sui tassi d’interesse in base alle

condizioni di solvibilità dei molteplici attori del sistema economico. Più

precisamente, il banchiere centrale può trovarsi ad assumere il ruolo di

‘regolatore’ di un conflitto tra quei capitali che sono in grado di accumulare

attivi e sono quindi ampiamente solvibili, e quei capitali che invece tendono

al passivo e quindi all’insolvenza. Specialmente in una fase di crisi

economica, più alti saranno i tassi di interesse imposti dalla politica

monetaria, maggiori saranno le difficoltà dei capitali a rischio di insolvenza,

più probabile sarà la tendenza ai fallimenti dei capitali più deboli e alle

acquisizioni ad opera dei capitali più forti: vale a dire, alla

centralizzazione del capitale nel senso di Marx (Brancaccio e Fontana, 2013;

2014). Alla luce di questa diversa interpretazione della politica monetaria,

possiamo affermare che le pressioni contrastanti cui è di volta in volta

sottoposto il banchiere centrale determinano i livelli della circolazione

monetaria e dei tassi d’interesse in base a una “regola di solvibilità” atta a

favorire la centralizzazione capitalistica sotto il vincolo di un grado di

solvibilità del sistema che possa ritenersi ‘sostenibile’ sul piano politico.

Se il ritmo della centralizzazione oltrepassa il limite della sua sostenibilità

politica, sussiste il rischio che la coalizione dei capitali in passivo prenda

il sopravvento e imponga una modifica del quadro istituzionale, con cambiamenti

nell’azione della banca centrale, nell’indirizzo generale di politica economica

e persino nelle relazioni economiche internazionali, tali da imporre una

frenata e al limite un arretramento dei processi di centralizzazione. È questa

una possibilità concreta che trova riscontri anche recenti, come sembra

indicare l’inviluppo dell’attuale crisi europea (Brancaccio et al., 2014).

giovedì 9 aprile 2015

DISCORSO SULLA SERVITU’ VOLONTARIA - Étienne De La Boétie

DISCORSO SULLA SERVITU’ VOLONTARIA

«No, non è un bene il comando di molti;

uno sia il capo, uno il re» (1)

così Ulisse, secondo il racconto di

Omero, si rivolse all’assemblea dei Greci. Se si fosse fermato alla frase

«non è un bene il comando di molti» non

avrebbe potuto dire cosa migliore. Ma mentre, a voler essere

ancora più ragionevoli, bisognava

aggiungere che il dominio di molti non può essere conveniente dato che

il potere di uno solo, appena questi

assuma il titolo di signore, è terribile e contro ragione, al contrario il

nostro eroe conclude dicendo: «uno sia

il capo, uno il re».

E tuttavia dobbiamo perdonare a Ulisse

di aver tenuto un simile discorso che in quel momento gli servì per

calmare la ribellione dell’esercito

adattando, penso, il suo discorso più alla circostanza che alla verità. Ma

in tutta coscienza va considerata una

tremenda sventura essere soggetti ad un signore di cui non si può mai

dire con certezza se sarà buono poiché è

sempre in suo potere essere malvagio secondo il proprio arbitrio;

e quanto più

padroni si hanno tanto più sventurati ci si trova. Ma non voglio ora

addentrarmi nella questione

così spesso dibattuta se gli altri modi

di governare la cosa pubblica siano migliori della monarchia. Se

dovessi entrare in merito a tale

questione, prima di discutere a quale livello si debba collocare la monarchia

tra

i diversi tipi di governo, porrei il problema se essa si possa dir tale, dato

che mi sembra difficile credere

che ci sia qualcosa di pubblico in un

governo dove tutto è di uno solo. Ma riserviamo ad un altro

momento la discussione di questo

problema che richiederebbe di essere trattato a parte e si trascinerebbe

dietro ogni sorta di disputa politica.

Per ora vorrei solo riuscire a

comprendere come mai tanti uomini, tanti villaggi e città, tante nazioni a

volte sopportano un tiranno che non ha

alcuna forza se non quella che gli viene data, non ha potere di

nuocere se non in quanto viene tollerato

e non potrebbe far male ad alcuno, se non nel caso che si preferisca sopportarlo

anziché contraddirlo.

martedì 7 aprile 2015

IL CAPITALE - Compendio per la formazione politica - F. Di Schiena

Il modo di produzione capitalistico non è

astorico, in altre parole naturale ed eterno, ma è solo una tappa dello

sviluppo storico dell’umanità; si tratta quindi di un modo di produzione

transitorio, caratterizzato dalla separazione della proprietà dei mezzi di

produzione dai lavoratori e dalla massima diffusione della produzione

mercantile.

Il modo di produzione

capitalistico si è affermato con le rivoluzioni borghesi che hanno portato ad

un’uguaglianza formale degli uomini davanti alla legge. In realtà i proletari

sono costretti a lavorare per i proprietari dei mezzi di produzione a causa di

una dipendenza economica. Nonostante il proletario goda di una formale libertà,

è costretto ad accettare le condizioni di lavoro imposte dalla borghesia a meno

di morire di fame o di freddo.

Marx spiega come sia possibile che si

determini questo sfruttamento dei lavoratori, in una società (borghese) in cui

le merci (compresa la forza-lavoro) sono scambiate secondo il loro valore.

Per un giovane che intende avvicinarsi per la prima volta

allo studio delle idee di Marx, la lettura integrale dell’opera (lunga circa

1500 pagine in totale) può risultare un’impresa difficile ed onerosa. Per questo

motivo è stata realizzata la presente dispensa in cui sono brevemente

riassunti, nella maniera il più possibile chiara ed elementare, i principali

temi trattati da Marx ne “Il Capitale”, presentando i diversi concetti

economici e dedicando un capitolo in appendice all’origine del capitalismo.

lunedì 6 aprile 2015

ETICA E SCIENZA: L'uso freudiano di Weltanschauung* - Stefano Garroni

* Da "Su Freud e la morale (L'uomo e la società)" Stefano Garroni, Bulsoni editore

"L'attività che subordina ciascuno dei nostri istanti a qualche risultato preciso cancella il carattere totale dell'essere. Chi agisce mette al posto di quella ragion d'essere che è lui stesso uno scopo particolare, e nei casi meno specifici la grandezza di uno stato, il trionfo di un partito. Ogni azione specializza, per il solo fatto che non vi è azione se non limitata."

"posso esistere totalmente soltanto superando in qualche maniera lo stadio dell'azione.

Altrimenti sarò soldato, rivoluzionario di professione, scienziato, non l'uomo totale.

Lo stato frammentario dell'uomo è in fondo come la scelta d'un obiettivo"

(G. Bataille, Nietzsche, il culmine e il possibile, Rizzoli 1970)

"L'attività che subordina ciascuno dei nostri istanti a qualche risultato preciso cancella il carattere totale dell'essere. Chi agisce mette al posto di quella ragion d'essere che è lui stesso uno scopo particolare, e nei casi meno specifici la grandezza di uno stato, il trionfo di un partito. Ogni azione specializza, per il solo fatto che non vi è azione se non limitata."

"posso esistere totalmente soltanto superando in qualche maniera lo stadio dell'azione.

Altrimenti sarò soldato, rivoluzionario di professione, scienziato, non l'uomo totale.

Lo stato frammentario dell'uomo è in fondo come la scelta d'un obiettivo"

(G. Bataille, Nietzsche, il culmine e il possibile, Rizzoli 1970)

domenica 5 aprile 2015

LA DEUTUNG FREUDIANA* - Stefano Garroni

* Da "Su Freud e la morale (L'uomo e la società)" Stefano Garroni, Bulsoni editore

"seguendo le associazioni che si congiungono ai singoli elementi onirici, staccati dal loro contesto (Zusammenhang), son pervenuto ad una serie di pensieri e ricordi, nei quali debbo riconoscere espressioni di grande valore della mia vita psichica.

"seguendo le associazioni che si congiungono ai singoli elementi onirici, staccati dal loro contesto (Zusammenhang), son pervenuto ad una serie di pensieri e ricordi, nei quali debbo riconoscere espressioni di grande valore della mia vita psichica.

Questo materiale rinvenuto durante l'analisi è in intima relazione col contenuto del sogno. Tuttavia, codesta relazione è tale, che mai avrei potuto ricavare da quel contenuto il materiale nuovo che è stato rintracciato... i pensieri... si saldano d'incanto in catene logicamente congiunte, nelle quali determinate rappresentazioni figurano ripetutamente come elementi centrali" (S. Freud, Der Traum)

"La trasformazione dei pensieri onirici latenti in contenuto manifesto merita tutta la nostra attenzione, trattandosi del primo esempio finora conosciuto di 'Umsetzung' (trasposizione) di un materiale psichico da una forma espressiva (Ausdruckweise) in un'altra, alla cui intelligenza possiamo giungere solo con perizia e fatica, per quanto anch'essa debba essere riconosciuta opera della nostra attività psichica" (S. Freud, op. cit.)

"seguendo le associazioni che si congiungono ai singoli elementi onirici, staccati dal loro contesto (Zusammenhang), son pervenuto ad una serie di pensieri e ricordi, nei quali debbo riconoscere espressioni di grande valore della mia vita psichica.

"seguendo le associazioni che si congiungono ai singoli elementi onirici, staccati dal loro contesto (Zusammenhang), son pervenuto ad una serie di pensieri e ricordi, nei quali debbo riconoscere espressioni di grande valore della mia vita psichica.Questo materiale rinvenuto durante l'analisi è in intima relazione col contenuto del sogno. Tuttavia, codesta relazione è tale, che mai avrei potuto ricavare da quel contenuto il materiale nuovo che è stato rintracciato... i pensieri... si saldano d'incanto in catene logicamente congiunte, nelle quali determinate rappresentazioni figurano ripetutamente come elementi centrali" (S. Freud, Der Traum)

"La trasformazione dei pensieri onirici latenti in contenuto manifesto merita tutta la nostra attenzione, trattandosi del primo esempio finora conosciuto di 'Umsetzung' (trasposizione) di un materiale psichico da una forma espressiva (Ausdruckweise) in un'altra, alla cui intelligenza possiamo giungere solo con perizia e fatica, per quanto anch'essa debba essere riconosciuta opera della nostra attività psichica" (S. Freud, op. cit.)

sabato 4 aprile 2015

Il capitale finanziario (estratti dal capitolo XXII, 1910) - Rudolf Hilferding

Ostile allo statalismo, la borghesia fu - un tempo - in

lotta contro il mercantilismo economico e l’assolutismo politico. Il liberalismo

era allora realmente distruttivo, implicava di fatto il sovvertimento del

potere statale e la rottura di antichi vincoli. Tutto il sistema dei rapporti

gerarchici dello Stato - faticosamente costruito - ed i legami corporativi

cittadini con la loro complicata sovrastruttura di privilegi e monopoli,

vennero spazzati via. La vittoria del liberalismo provocò un immediato e

considerevole indebolimento dell’autorità dello Stato. La vita economica

avrebbe dovuto essere - almeno in teoria - definitivamente sottratta al

controllo dello Stato, che doveva limitarsi a garantire la sicurezza e

l’uguaglianza borghesi.

Il liberalismo diveniva così la negazione pura e semplice

dello Stato del primo periodo mercantilistico del capitalismo, il quale, in

principio, voleva regolare tutto, ed era anche in netto contrasto con tutti i

sistemi socialistici, i quali, non in senso distruttivo, ma costruttivo,

vogliono porre al posto dell'anarchia e della libertà della concorrenza un

sistema consapevolmente regolato, creando una società che organizzi la propria

vita economica e quindi anche se stessa. È perciò appena naturale che i

princìpi liberali si siano realizzati più precocemente in Inghilterra, dove

erano sostenuti da una borghesia tutta per il libero scambio, una borghesia che,

anche durante i periodi di più acuto contrasto con il proletariato, si lasciò

spingere ben raramente a chiedere l'intervento dello Stato e, comunque, lo fece

solo per brevi periodi. Anche in Inghilterra, però, la realizzazione del

liberalismo urtò non solo contro la resistenza della vecchia aristocrazia che

appoggiava una politica protezionistica ed era, quindi, recisamente contraria

ai princìpi liberali, ma anche, in parte, contro quella del capitale

commerciale, e del capitale bancario che aspiravano ad investimenti all'estero

e pretendevano soprattutto il mantenimento dell'egemonia sui mari, pretesa,

questa, che veniva avanzata e con estrema energia anche dagli ambienti

interessati alle colonie.

venerdì 3 aprile 2015

L'imbroglio europeo - Luciano Vasapollo

intervento al convegno "Il piano inclinato degli imperialismi" organizzato dalla Rete dei Comunisti

giovedì 2 aprile 2015

WITTGENSTEIN E FREUD* - Stefano Garroni

"si tratta di rivendicare una creatività, un'originalità dell'uomo, una sua imprevedibilità, che s'esprime massimamente nella vita emozionale, in quel mondo dell''intendere', del 'produrre senso', che nessuna scienza - la psicoanalisi di Freud o l'antropologia di Frazer, ad es. - può mai trattare, se non in modo riduttivo, cioè, trasponendolo in un ordine meccanico, casualistico." (S. Garroni)

"proprio quello che il mito riesce a concepire nelle stelle, ciò che vede in esse immediatamente, non è proprio per nulla lo stesso di ciò che esse mostrano alla percezione ed osservazione empirica o del modo come esse si presentano al pensiero teoretico, alla 'spiegazione' scientifica dei fenomeni naturali"

(E. Cassirer, Linguaggio e mito, Milano, il Saggiatore)

"L'errore di Freud consiste nell'aver voluto trovare l'essenza del sogno e quello di Frazer nell'aver voluto trovare, per esempio, l'essenza della magia, nell'aver cioè cercato la sua causa, la sua ragion d'essere, il suo scopo., ecc."

(L. Wittgenstein, Note sul 'Ramo d'oro' di Frazer, Adelphi 1975)

« Il materiale, tratto dai pensieri onirici, che viene accostato per formare la situazione del sogno, dev'essere naturalmente idoneo a quest'uso sin da principio. Si rende perciò necessario un elemento comune - o più di un elemento comune - in tutte le componenti. Il lavoro onirico procede quindi come Francis Galton nella preparazione delle sue fotografie di famiglia. Esso fa coincidere le varie componenti, sovrapponendole le une alle altre; allora nel quadro generale l'elemento comune risalta nitidamente, mentre i particolari contrastanti si cancellano a vicenda ». **

(S. Freud, Il sogno, Opere)

"Seduto in

metropolitana, ero incuriosito dalle diversità che erano mescolate: somali,

indiani, americani, cittadini dello Zimbabwe, scandinavi e cento altre

nazionalità in lizza per il loro posto nella metropoli. Mi sono chiesto: 'Che cos'è questo luogo, com'è un londinese?' Ho pensato che se si

potevano riunire e miscelare le caratteristiche di tutte queste persone che

vivevano insieme a Londra, sarebbe stato possibile avere un'idea degli abitanti

futuri, di come saranno i londinesi del futuro..." ***

(Mike Story, fotografo, studio alla Goldsmith University di

Londra)

* Da "Su Freud e la morale (L'uomo e la società)" Stefano Garroni, Bulsoni editore

Iscriviti a:

Commenti (Atom)